羅生門

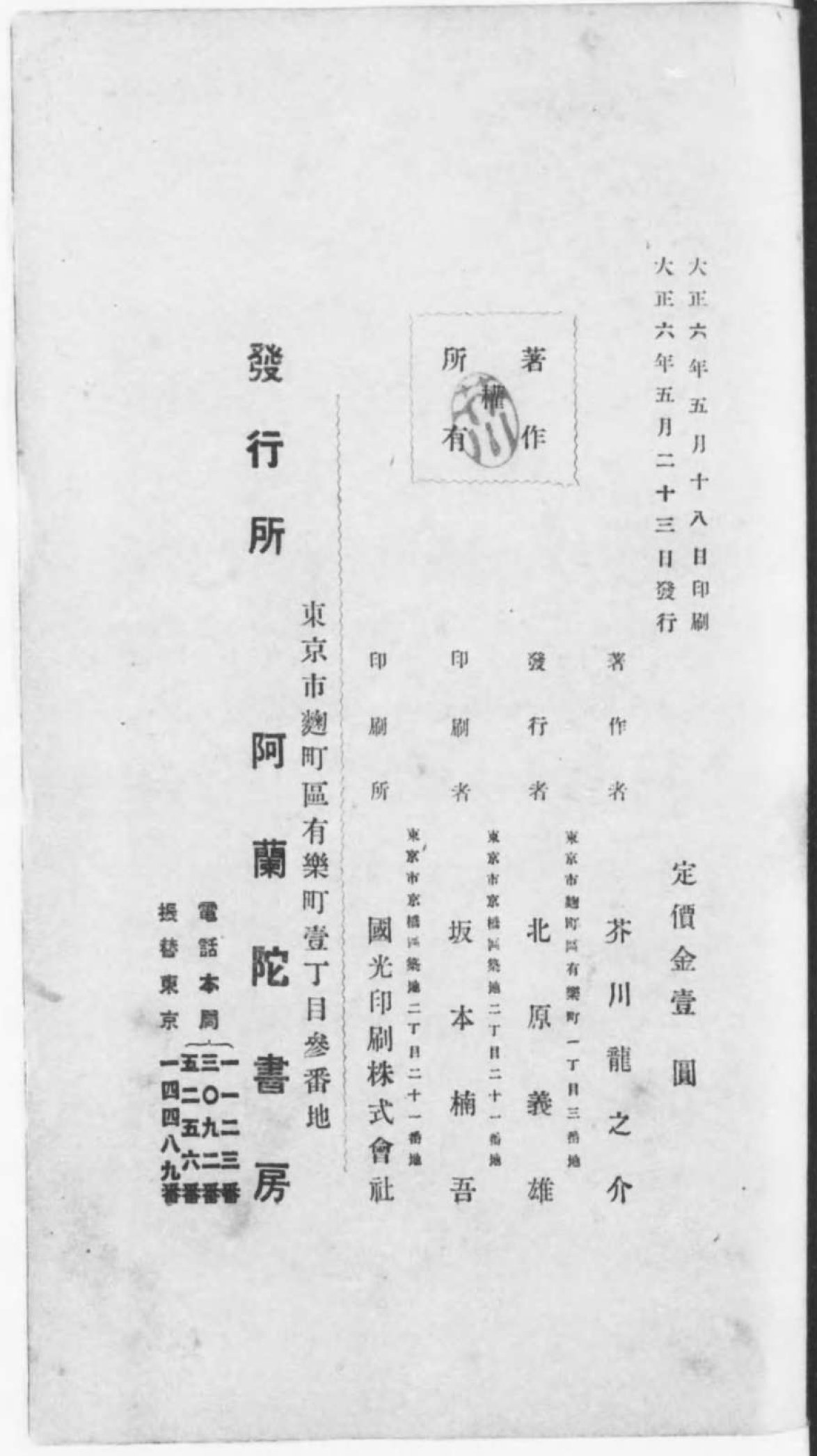

芥川 龍之介

ある 日の 暮方の ことで ある。一人の 下人が、羅生門の 下で 雨やみを 待って いた。

広い 門の 下には、この 男の ほかに 誰も いない。ただ、所々 丹塗りの 剥げた、大きな 円柱に、蟋蟀が 一匹 止まって いる。羅生門が、朱雀 大路に ある 以上は、この 男の ほかにも、雨やみを する 市女笠や 揉烏帽子が、もう 二三人は ありそうな もので ある。それが、この 男の ほかには 誰も いない。

何故かと いうと、この 二三年、京都には、 地震とか 辻風とか 火事とか 飢饉とか いう 災が つづいて 起こった。そこで 洛中の さびれ方は 一通りでは ない。旧記に よると、仏像や 仏具を 打砕いて、その 丹が ついたり、金銀の 箔が ついたり した 木を、路ばたに つみ重ねて、薪の 料に 売って いたと 云う 事で ある。洛中が その 始末で あるから、羅生門の 修理などは、元より 誰も 捨てて 顧る 者が なかった。すると その 荒れ果てたのを よい 事に して、狐狸が 棲む。盗人が 棲む。とうとう しまいには、引き取り手の ない 死人を、この 門へ 持って きて、棄てて いくと いう 習慣さえ 出来た。そこで、日の目が 見えなく なると、誰でも 気味を 悪るがって、この 門の 近所へは 足ぶみを しない 事に なって しまったので ある。

その 代わり また 鴉が どこからか、たくさん 集まって 来た。昼間 見ると、その 鴉が、何羽と なく 輪を 描いて、高い 鴟尾の まわりを 啼きながら、飛びまわって いる。ことに 門の 上の 空が、夕焼けで あかく なる 時には、それが 胡麻を まいたように はっきり 見えた。鴉は、勿論、門の 上に ある 死人の 肉を 、啄みに 来るので ある。―もっとも 今日は、刻限が 遅い せいか、一羽も 見えない。ただ、所々、崩れかかった、そうして その 崩れ目に 長い 草の 生えた 石段の 上に、鴉の 糞が、点々と 白く こびりついて いるのが 見える。下人は 七段 ある 石段の 一番 上の 段に、洗いざらした 紺の 襖の 尻を 据えて、右の 頰に できた、大きな 面皰を 気に しながら、ぼんやり、雨の ふるのを 眺めて いた。

作者は さっき、「下人が 雨やみを 待って いた」と 書いた。しかし、下人は 雨が やんでも、格別 どう しようと 云う 当ては ない。ふだんなら、勿論、主人の 家へ 帰る可き 筈で ある。所が その 主人からは、四五日 前に暇を 出された。前にも 書いたように、当時 京都の 町は 一通りならず 衰微 して いた。今 この 下人が、永年、使われて いた 主人から、暇を 出されたのも、実は この 衰微の 小さな 余波に ほかならない。だから 「下人が 雨やみを 待って いた」と 云うよりも 「雨に ふりこめられた 下人が、行き所が なくて、途方に くれて いた」と 云う 方が、適当で ある。その上、今日の 空模様も 少なからず、この 平安朝の 下人の Sentimentalisme に 影響 した。申の 刻 下りから ふり出した 雨は、いまだに 上がる けしきが ない。そこで、下人は、何を おいても 差当たり 明日の 暮しを どうにか しようと して ―云わば どうにも ならない 事を、どうにか しようと して、とりとめも ない 考えを たどりながら、さっきから 朱雀 大路に ふる 雨の 音を、聞くとも なく 聞いて いたので ある。

雨は、羅生門を つつんで、遠くから、ざあっと いう 音を あつめて 来る。夕闇は 次第に 空を 低く して、見上げると、門の 屋根が、斜に つき出した 甍の 先に、重たく うす暗い 雲を 支えて いる。

どうにも ならない 事を、どうにか する ためには、手段を 選んで いる 遑は ない。選んで いれば、築土の 下か、道端の 土の 上で、餓死を するばかりで ある。そうして、この 門の 上へ 持って 来て、犬のように 棄てられて しまうばかりで ある。選ばないと すれば ―下人の 考えは、何度も 同じ 道を 低徊 した 揚句に、やっと この 局所へ 逢着 した。しかし この 「すれば」は、いつまで たっても、結局 「すれば」で あった。下人は、手段を 選ばないと いう 事を 肯定 しながらも、この 「すれば」の かたを つける ために、当然、その 後に 来る可き 「盗人に なるより ほかに 仕方が ない」と 云う 事を、積極的に 肯定 するだけの、勇気が 出ずに いたので ある。

下人は、大きな 嚔を して、それから、大儀そうに 立ち上がった。夕冷えの する 京都は、もう 火桶が 欲しいほどの 寒さで ある。風は 門の 柱と 柱との 間を、夕闇と 共に 遠慮 なく、吹き抜ける。丹塗の 柱に とまって いた 蟋蟀も、もう どこかへ 行って しまった。

下人は、頸を ちぢめながら、山吹の 汗袗に 重ねた、紺の 襖の 肩を 高く して、門の まわりを 見まわした。雨風の 患の ない、人目に かかる 惧の ない、一晩 楽に ねられそうな 所が あれば、そこで ともかくも、夜を 明かそうと 思ったからで ある。すると、幸い 門の 上の 楼へ 上る、幅の 広い、これも 丹を 塗った 梯子が 眼に ついた。上なら、人が いたに しても、どうせ 死人ばかりで ある。下人は そこで、腰に さげた 聖柄の 太刀が 鞘走らないように 気を つけながら、藁草履を はいた 足を、その 梯子の 一番 下の 段へ ふみかけた。

それから、何分かの 後で ある。羅生門の 楼の 上へ 出る、幅の 広い 梯子の 中段に、一人の 男が、猫のように 身を ちぢめて、息を 殺しながら、上の 容子を 窺って いた。楼の 上から さす 火の 光が、かすかに、その 男の 右の 頬を ぬらして いる。短い 髭の 中に、赤く 膿を 持った 面皰の ある 頬で ある。下人は、始めから、この 上に いる 者は、死人ばかりだと 高を 括って いた。それが、梯子を 二三段 上って 見ると、上では 誰か 火を とぼして、しかも その 火を そこここと 動かして いるらしい。これは、その 濁った、黄いろい 光が、隅々に 蜘蛛の 巣を かけた 天井裏に、揺れながら 映ったので、すぐに それと 知れたので ある。この 雨の 夜に、この 羅生門の 上で、火を ともして いるからは、どうせ ただの 者では ない。

下人は、守宮のように 足音を ぬすんで、やっと 急な 梯子を、いちばん 上の 段まで 這うように して 上りつめた。そうして 体を 出来るだけ、平に しながら、頸を 出来るだけ、前へ 出して、恐る 恐る、楼の 内を 覗いて みた。

見ると、楼の 内には、噂に 聞いた 通り、幾つかの 死骸が、無造作に 棄てて あるが、火の 光の 及ぶ 範囲が、思ったより 狭いので、数は 幾つとも わからない。ただ、おぼろげながら、知れるのは、その 中に 裸の 死骸と、着物を 着た 死骸とが あると 云う 事で ある。勿論、中には 女も 男も まじって いるらしい。そうして、その 死骸は 皆、それが、かつて、生きて いた 人間だと いう 事実さえ 疑われるほど、土を 捏ねて 造った 人形のように、口を 開いたり 手を 延ばしたり して、ごろごろ 床の 上に ころがって いた。しかも、肩とか 胸とかの 高く なって いる 部分に、ぼんやり した 火の 光を 受けて、低く なって いる 部分の 影を 一層 暗く しながら、永久に 唖の如く 黙って いた。

下人は、それらの 死骸の 腐爛 した 臭気に 思わず、鼻を 掩った。しかし、その 手は、次の 瞬間には、もう 鼻を 掩う 事を忘れて いた。ある 強い 感情が、ほとんど ことごとく この 男の 嗅覚を 奪って しまったからで ある。

下人の 眼は、その 時、はじめて その 死骸の 中に 蹲って いる 人間を 見た。檜皮色の 着物を 着た、背の 低い、痩せた、白髪頭の、猿のような 老婆で ある。その 老婆は、右の 手に 火を ともした 松の 木片を 持って、その 死骸の 一つの 顔を 覗きこむように 眺めて いた。髪の毛の 長い 所を 見ると、多分 女の 死骸で あろう。

下人は、六分の 恐怖と 四分の 好奇心とに 動かされて、暫時は 呼吸を するのさえ 忘れて いた。旧記の 記者の 語を 借りれば、「頭身の 毛も 太る」ように 感じたので ある。すると 老婆は、松の 木片を、床板の 間に 挿して、それから、今まで 眺めて いた 死骸の 首に 両手を かけると、丁度、猿の 親が 猿の 子の 虱を 取るように、その 長い 髪の毛を 一本ずつ 抜きはじめた。髪は 手に従って 抜けるらしい。

その 髪の毛が、一本ずつ 抜けるのに 従って、下人の 心からは、恐怖が 少しずつ 消えて 行った。そうして、それと 同時に、この 老婆に 対する はげしい 憎悪が、少しずつ 動いて きた。―いや、この 老婆に 対すると 云っては、語弊が あるかも 知れない。むしろ、あらゆる 悪に 対する 反感が、一分毎に 強さを 増して きたので ある。この 時、誰かが この 下人に、さっき 門の 下で この 男が 考えて いた、饑死を するか 盗人に なるかと 云う 問題を、改めて 持出したら、恐らく 下人は、何の 未練も なく、饑死を 選んだ 事で あろう。それほど、この 男の 悪を 憎む 心は、老婆の 床に 挿した 松の 木片のように、勢い よく 燃え上がり出して いたので ある。

下人には、勿論、何故 老婆が 死人の 髪の毛を 抜くか わからなかった。従って、合理的には、それを 善悪の いずれに 片づけて よいか 知らなかった。しかし 下人に とっては、この 雨の 夜に、この 羅生門の 上で、死人の 髪の毛を 抜くと 云う 事が、それだけで 既に 許すべからざる 悪で あった。勿論、下人は、さっきまで 自分が、盗人に なる 気で いた 事なぞは、とうに 忘れて いたので ある。

そこで、下人は、両足に 力を 入れて、いきなり、梯子から 上へ 飛び上がった。そうして 聖柄の 太刀に 手を かけながら、大股に 老婆の 前へ 歩みよった。老婆が 驚いたのは 云うまでも ない。

老婆は、一目 下人を 見ると、まるで 弩にでも 弾かれたように、飛び上がった。

「おのれ、どこへ 行く。」

下人は、老婆が 死骸に つまずきながら、慌てふためいて 逃げようと する 行く手を 塞いで、こう 罵った。老婆は、それでも 下人を つきのけて 行こうと する。下人は また、それを 行かすまいと して、押しもどす。二人は 死骸の 中で、しばらく、無言の まま、つかみ合った。しかし 勝敗は、はじめから わかって いる。下人は とうとう、老婆の 腕を つかんで、無理に そこへ 扭じ倒した。ちょうど、鶏の 脚のような、骨と 皮ばかりの 腕で ある。

「何を して いた。云え。云わぬと、これだぞよ。」

下人は、老婆を つき放すと、いきなり、太刀の 鞘を 払って、白い 鋼の 色を その 眼の前へ つきつけた。けれども、老婆は 黙って いる。両手を わなわな ふるわせて、肩で 息を 切りながら、眼を、眼球が 眶の 外へ 出そうに なるほど、見開いて、唖のように 執拗く 黙って いる。これを 見ると、下人は 始めて 明白に この 老婆の 生死が、全然、自分の 意志に 支配 されて いると 云う 事を 意識 した。そうして この 意識は、今まで けわしく 燃えて いた 憎悪の 心を、いつの間にか 冷まして しまった。後に 残ったのは、ただ、ある 仕事を して、それが 円満に 成就 した 時の、安らかな 得意と 満足とが あるばかりで ある。そこで、下人は、老婆を 見下しながら、少し 声を 柔らげて こう 云った。

「己は 検非違使の 庁の 役人などでは ない。今し方 この 門の 下を 通りかかった 旅の 者だ。だから お前に 縄を かけて、どう しようと 云うような 事は ない。ただ、今時分、この 門の 上で、何を して 居たのだか、それを 己に 話しさえ すれば いいのだ。」

すると、老婆は、見開いて いた 眼を、一層 大きく して、じっと その 下人の 顔を 見守った。眶の 赤く なった、肉食鳥のような、鋭い 眼で 見たので ある。それから、皺で、ほとんど、鼻と 一つに なった 唇を、何か 物でも 噛んで いるように 動かした。細い 喉で、尖った 喉仏の 動いて いるのが 見える。その 時、その 喉から、鴉の 啼くような 声が、喘ぎ 喘ぎ、下人の 耳へ 伝わって 来た。

「この 髪を 抜いてな、この 髪を 抜いてな、鬘に しようと 思うたのじゃ。」

下人は、老婆の 答えが 存外、平凡なのに 失望 した。そうして 失望 すると 同時に、また 前の 憎悪が、冷ややかな 侮蔑と 一しょに、心の 中へ はいって 来た。すると、その 気色が、先方へも 通じたので あろう。老婆は、片手に、まだ 死骸の 頭から 奪った 長い 抜け毛を 持ったなり、蟇の つぶやくような 声で、口ごもりながら、こんな 事を 云った。

「成程な、死人の 髪の毛を 抜くと 云う 事は、何ぼう 悪い ことかも 知れぬ。じゃが、ここに いる 死人どもは、皆、そのくらいな 事を、されても いい 人間ばかりだぞよ。現在、わしが 今、髪を 抜いた 女などはな、蛇を 四寸ばかりずつに 切って 干したのを、干魚だと 云うて、太刀帯の 陣へ 売りに 往んだわ。疫病に かかって 死ななんだら、今でも 売りに 往んで いた 事で あろ。それもよ、この 女の 売る 干魚は、味が よいと 云うて、太刀帯どもが、欠かさず 菜料に 買って いたそうな。わしは、この 女の した 事が 悪いとは 思うて いぬ。せねば、饑死を するのじゃて、仕方が なく した 事で あろ。されば、今 また、わしの して いた 事も 悪い 事とは 思わぬぞよ。これとても やはり せねば、饑死を するじゃて、仕方が なく する 事じゃわいの。じゃて、その 仕方が ない 事を、よく 知って いた この 女は、大方 わしの する 事も 大目に 見て くれるで あろ。」

老婆は、大体 こんな 意味の 事を 云った。

下人は、太刀を 鞘に おさめて、その 太刀の 柄を 左の 手で おさえながら、冷然と して、この 話を 聞いて いた。勿論、右の 手では、赤く 頬に 膿を 持った 大きな 面皰を 気に しながら、聞いて いるので ある。しかし、これを 聞いて いる 中に、下人の 心には、ある 勇気が 生まれて 来た。それは、さっき 門の 下で、この 男には 欠けて いた 勇気で ある。そうして、また さっき この 門の 上へ 上って、この 老婆を 捕らえた 時の 勇気とは、全然、反対な 方向に 動こうと する 勇気で ある。下人は、饑死を するか 盗人に なるかに、迷わなかったばかりでは ない。その 時の、この 男の 心もちから 云えば、饑死などと 云う 事は、ほとんど、考える 事さえ できないほど、意識の 外に 追い出されて いた。

「きっと、そうか。」

老婆の 話が 完ると、下人は 嘲るような 声で 念を 押した。そうして、一足 前へ 出ると、不意に 右の 手を 面皰から 離して、老婆の 襟上を つかみながら、噛みつくように こう 云った。

「では、己が 引剥を しようと 恨むまいな。己も そう しなければ、饑死を する 体なのだ。」

下人は、すばやく、老婆の 着物を 剥ぎとった。それから、足に しがみつこうと する 老婆を、手荒く 死骸の 上へ 蹴倒した。梯子の 口までは、僅に 五歩を 数えるばかりで ある。下人は、剥ぎとった 檜皮色の 着物を わきに かかえて、またたく 間に 急な 梯子を 夜の 底へ かけ下りた。

しばらく、死んだように 倒れて いた 老婆が、死骸の 中から、その 裸の 体を 起こしたのは、それから 間もなくの 事で ある。老婆は、つぶやくような、うめくような 声を 立てながら、まだ 燃えて いる 火の 光を たよりに、梯子の 口まで、這って 行った。そうして、そこから、短い 白髪を 倒に して、門の 下を 覗きこんだ。外には、ただ、黒 洞々たる 夜が あるばかりで ある。

下人の 行方は、誰も 知らない。